今回はDIAPASON(ディアパソン)の170E。

日本ピアノ業界の質を大きく前進させた大橋幡岩氏設計のグランドピアノですね。

クリーニング作業修理のため工房に到着しました👍

それでは早速開梱しちゃいましょー

今現在のピアノは鉄骨部を響かせ、きらびやかな音になっているのが主流ですが、このDIAPASON 170Eは鉄骨部の響きを避けて外装の木材や響板をより響かせる設計になっています。

柔らかい音とタッチ感により音色の変化を敏感に表現できる奥行き170㎝のコンパクトなピアノ。

本来であれば外装は鏡面仕上げですが、今回のピアノは何処かで塗装が施されたのか艶消し塗装になっておりました。

これはこれで…良いですね!!

とはいえ、艶消し塗装の場合はクリーニング作業を行うことが難しい。

鏡面仕上げの場合は専用のバフを使用し、研磨すれば艶が出て鏡のように綺麗になりますが…今回のように塗装表面が艶消し/半艶塗装がされているピアノの場合は全塗装しないと綺麗になりません。

…ということで、[前編][後編]と分けて投稿していきたいと思います。

とりあえず、[前編]は塗装をメインとした作業で始めていきましょー

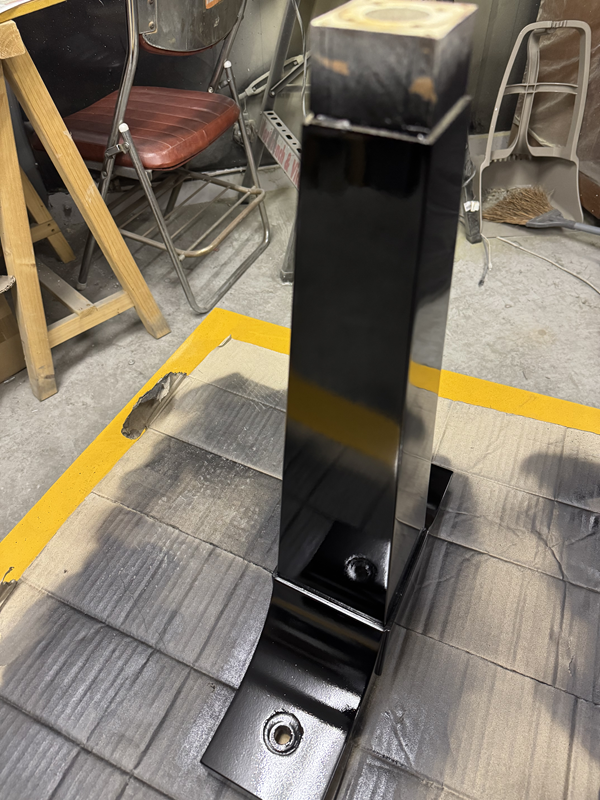

ピアノ本体の全塗装作業

経年劣化の影響で塗面表面がパリパリに割れている。

他の塗装も同じような状態で、指でひっかくと簡単に剝がれてしまうので、塗面を削り再塗装を施していきます。

ヒビが入っていたり、簡単に剥がれてしまう部分は剥離剤やペーパーで表面を削り、再塗装が出来るように下準備をしていきます。

この下準備がとても大切で端折ったり横着したりすると塗装は上手くいきません。

最初は粗めのペーパーで削り徐々に目が細かいペーパーで削っていきます。

ある程度の細かい番手まで削り終わったら待ちに待った塗装を開始。

表面に艶が出て綺麗に仕上がりました!

勿論、この鏡面仕上げで終わりではなく艶消し塗装に仕上げなくてはいけません。

オリジナルが艶消し塗装ですからね

表面が乾いたら艶消し剤を塗装していきます。

金属が埋め込まれている塗装周りは特に脆くなっており、すぐ剝がれ落ちてしまいます。

剥がれ落ちた部分はオレンジ色のパテを盛り、補修しなくてはいけません。

盛り付けないとそこだけ凹んだままになってしまいますからね。

剥がれ落ちた部分は見つけ次第、修理して塗装して綺麗にしていきます✨

この調子で他の部分も同様に修理+塗装を施していきます。

ピアノの場合、外装が綺麗になっているだけで印象は全然違くなります…が

黒の鏡面仕上げか?

木目の鏡面仕上げか?

黒の艶消し塗装か?

木目の艶消し塗装か?

半艶消し塗装か?

などなど…多数の種類があり、その塗装によってクリーニング作業の方法が変わってしまうためクリーニングをご所望の場合は所有しているピアノの外装が何で仕上げられてるか気を付けなければなりません。

その際は調律師に相談するのがベストです。

そんな訳で…外装の全塗装が完了。

綺麗になったら内部のクリーニング作業を開始します👍

Xでも作業風景を投稿しております♪

今日は工房でまったりと

— ピアノリペア工房 (@pianorepairkobo) March 11, 2025

お預かりしてる艶消しディアパソンピアノの再塗装中…

当初はクリーニング作業のみでしたが、お客様からのご希望で全塗装することに🎵

塗装表面にヒビが入っていたので、表面を剥離し、再塗装していきます✨ pic.twitter.com/hwRkzpGwJ4