ピアノのオーバーホール作業⑤

親板の取り付け作業が終ったら早速、新品の弦を張るための準備作業に移ります。

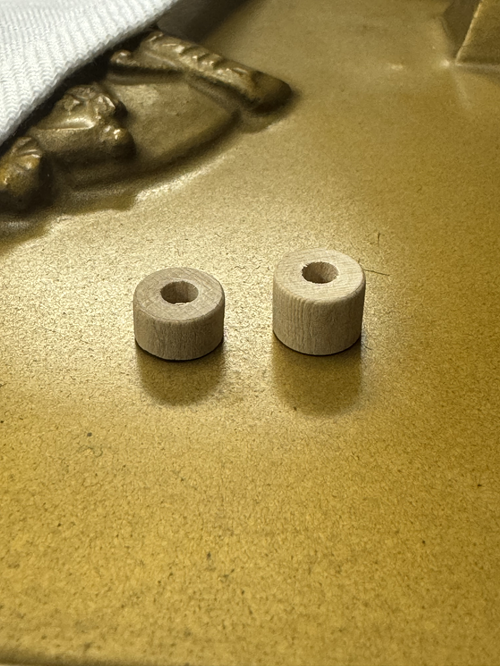

「ピンブロック」は丸い木製の部品。

チューニングピンをしっかりと保持し、音律が狂わないようにサポートする部品です。

ピンブロックがあることで、弦のトルク(音の保持力)が保たれ、ピアノ全体の音が安定します。

逆にピンブロックが劣化して割れたり、色が黒くなっているとチューニングピンが緩みやすくなり、音が狂いやすくなります。

特に昔のピアノは湿気や乾燥によるダメージでピンブロックが割れていたりしているためピンブロックの交換が必要になります。

とはいえ、昔のピアノの場合…フレームの厚さが低音、中音、高音で異なるため長さの違うピンブロックを用意する必要がありました。

上のピンブロックは左が8mm、右が10.5mmと異なる物を用意。

変に長さが違うとフレームの表面から飛び出たり長さが足りず、へこんでいたりと…

長さをちゃんと揃えないと見栄えと音の保持力に問題が出てしまいます。

ピアノにとってはピンブロックは重要な部品であり、特に高音域の繊細な音を保つためにはちゃんとした長さが合ったピンブロックが必要です。

ピンブロックの交換作業が終えたら今度は新品のチューニングピンを打ち込んでいきます。

左が既存のチューニングピン。

右が新品のチューニングピンとなります。

サビついてるこの状態だと見た目が良くない。

そして何より、纏わり付いているサビが原因でチューニングピンが緩くなり、音律が不安定になります。

そのためオーバーホールをする際は必ず交換する部品でもあります。

交換する際は同じ太さのチューニングピンを使用するのではなく、一回り太いチューニングピンを用意しなくてはいけません。

同じ太さの物を使うと緩くなってしまい、音が安定しなくなってしまうからです。

それでは既存のチューニングピンの太さは何ミリだったのか調べてみると…

チューニングピンの太さが6.90mm。

ということは今回使用するチューニングピンは7.1mmとなりますね。

50年の間にクリーニング作業やオーバーホール作業をしないでいるピアノはこの太さの使用しているのことが多い。

とりあえず、既存のチューニングピンを取り外したら、新品のチューニングピンを用意します。

チューニングピンがぎゅうぎゅうに詰まった箱。

表記には7.1×64と書いてありますね。

64の数字はチューニングピンの長さを表しており、ピアノの機種や製造された年代によっては長さが違うことがあるので、ちゃんと確認しなくてはいけない。

あとで使う部品が違うことに気づいたらとんでも無いことになりますので…慎重に

ちなみにチューニングピンがしっかりしていないと、ピアノ本体が持っている理想的な音色を引き出すことができなくなってしまうため部品選びは結構時間が掛かります。

ということで新品のピンブロックと弦を本体に打ち込み完了。

あとは弦を張っていきます。

SNSでも作業風景を投稿しております♪

フクヤマピアノの修理作業🛠️

— ピアノリペア工房 (@pianorepairkobo) October 2, 2024

突板の補修作業も終わったので弦を張るための下準備中…

トルク(音の保持力)をサポートするピンブロックをひたすらフレームに打ち込んでいきます🔨 pic.twitter.com/g3g1f48CIN