ピアノのオーバーホール作業④

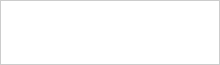

弦圧の調整作業が完了したので、早速フレームのネジを入れていきます。

とはいえ…ネジの表面がくすんで錆びついてますね💦

折角のオーバーホール作業なのにここをそのまま放置するのはよろしくない

フレームのネジは普段パネルで見えない部分のためクリーニング作業等ではあまり磨かれない部分。

フレームを取る作業時でないと磨けないネジですが、今回はオーバーホール作業。

表面を磨いて綺麗にしていきます。

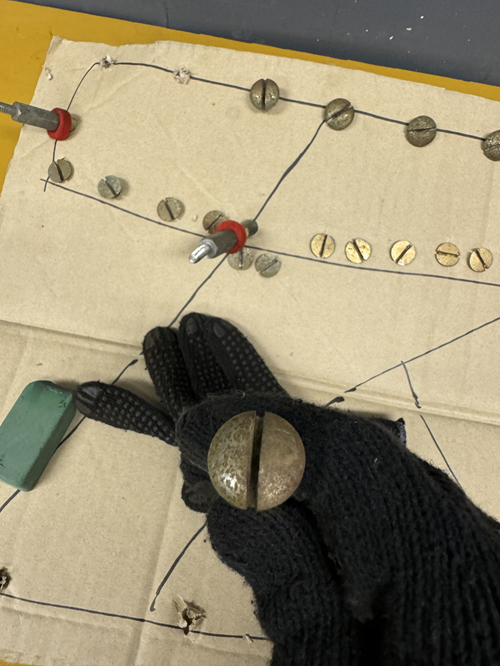

磨き終わったネジ✨

表面がツルツルになりました!

サビている状態よりこちらの方がやはり良いですね。

この調子で残りのネジも磨いていきます。

さて、フレームネジを磨き終わったら今度は本体の接着剝がれが無いか確認。

途中で気づいて修理しようにもできない部分が出てきてしまうくまなく確認していかないといけない。

フレームを取り付けて新品の弦を張る時は特に…

ということで本体を確認してみると

案の定、本体の側面の接着剝がれを確認。

半世紀経っている場合のピアノは接着剤の効力が切れて剥がれやすくなっています。

今回、剥がれた部分は「親板」と呼ばれる部分。

移動時にここが剥がれてピアノが転倒!

なんてこともあります💦

そうならないよう強力な接着剤を使用し、再接着していきます。

剥がれた「親板」

接着する面が限られている部分なので、出し惜しみなく接着剤を使っていきます。

ピアノを起き上がらせてしまうと接着しづらいので、ピアノが寝ている状態に修理していきます。

クランプと板を使用して圧着中…

ちゃんと剥がれないようにマシマシに締めあげていきます。

勿論、片方の「親板」が剥がれたということは反対側の「親板」も剥がれ落ちる可能性があるので、同じように修理していきます。

SNSにて作業風景も投稿しております♪

本日最後の仕事。

— ピアノリペア工房 (@pianorepairkobo) September 30, 2024

フクヤマピアノの側面(親板)圧着中🎵

年数が経っているピアノだと接着剤の効力が薄れて剥がれてしまう場合があります💦

ピアノを移動した際に剥がれるとエライことになりますからね。

とりあえず明日の朝まで圧着待機👍

今日も1日、お疲れ様でした♪ pic.twitter.com/1X0dRGnCnv